群馬県沼田市。山が近く、空気が澄んでいて、夏は蝉の声がよく響く。父に連れられて親戚のおじさんの家へ行ったのは、僕がまだ3歳の頃だった。家の玄関の前には大きな鉢植えと、風に揺れる風鈴。子どもながらに「ここは静かできれいな場所だな」と感じた記憶だけは、なぜか鮮明に残っている。

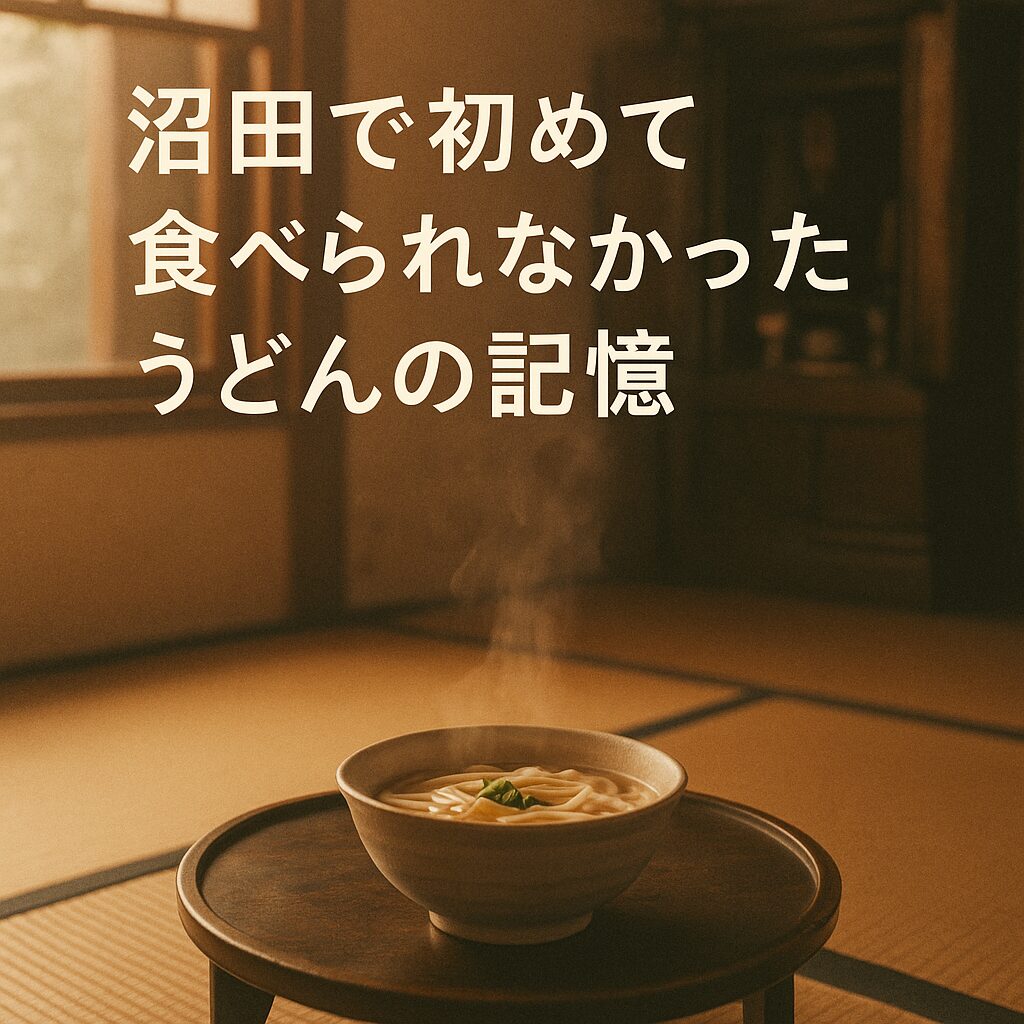

その日は昼近くに到着し、親戚一同が座敷に集まった。おばさんが台所で鍋の蓋を開ける音。ふわっと香るだしの匂い。大人たちは「今日はうどんにしよう」と嬉しそうに話していた。太い麺、つやつやと白く、出汁の湯気がゆっくり立ち上る。今思えば、あの空気はとても温かかった。

けれど――3歳の僕だけが食べられなかった。

理由は単純で、まだ麺をうまく噛めなかった。長い麺が口に入ると、飲み込むのが怖かった。ただそれだけ。でもその「怖い」が、子どもにとっては大きな壁だった。みんなは美味しそうにずずっと啜る。おじさんも「たくさん食べな」と笑ってくれる。けれど僕の前には、ほとんど減らない小さな器。

静かに、ただじっと座っていた。大人しい子だった。

親戚のおばさんが小さく切ってフォークで渡してくれた。でも、短くなっても麺は麺。喉の奥がこわばる感覚がして、結局ほとんど食べられなかった。炊き込みご飯やおかずは少し食べたが、「みんなと同じうどんだけは食べられない」――幼いながら、仲間外れの感覚が胸の奥に小さく刺さった。

でも不思議と、その時間は嫌な記憶ではない。井戸の水の冷たさ、縁側の光、扇風機の回転音。みんなが笑っていて、僕は静かにその輪の中に座っていた。それはまぎれもなく“家族と一緒の食卓の温度”。

いま思うと、SoloEatを続けている自分の原点は、あの食卓にあるのかもしれない。食べられなかった恥ずかしさより、「食卓の匂い」「湯気」「みんなで食べる場の安心感」が残っている。大人になり、一人で外食をするようになり、ラーメンも、うどんも、丼も、好きになった。あの日食べられなかったうどんも、今は啜れる。むしろ好きだ。

もし当時の僕に言えるならこう言うだろう。

「大丈夫。食べられない日があってもいい。いつか自分のペースで食べられるようになるから」

子ども時代の食体験って、不思議なほど人生に影響する。食べられなかった記憶も、今ではあたたかい思い出だ。ソロで食べる日常が多くなった今も、ふと湯気の向こうで笑っている親戚の顔を思い出す。

そして、今日もうどんの出汁を飲むと、あの日の静かな座敷が脳裏に浮かぶ。

コメント