昔、まだ私が若くて世間のことをよく知らなかった頃。親戚の家に集まった年末のことだ。親戚の中に、電気工事士として独立し社長をしていたおじさまがいた。普段はニコニコしていて、仕事の話になると急に職人の目になる。現場を仕切る男の背中。子どもながらに、「かっこいいなあ」と思っていたのを今でも覚えている。

その日、家には大きな包みが運ばれてきた。中身は――丸々一羽の七面鳥。しかも生。私はそれまで七面鳥というのは、スーパーで焼かれた茶色い姿で出てくるものだと思っていた。現実は違った。大きく、重く、まだ羽根の名残すらある。生き物を食べるとはこういうことなのかと、胸が少しざわついた。

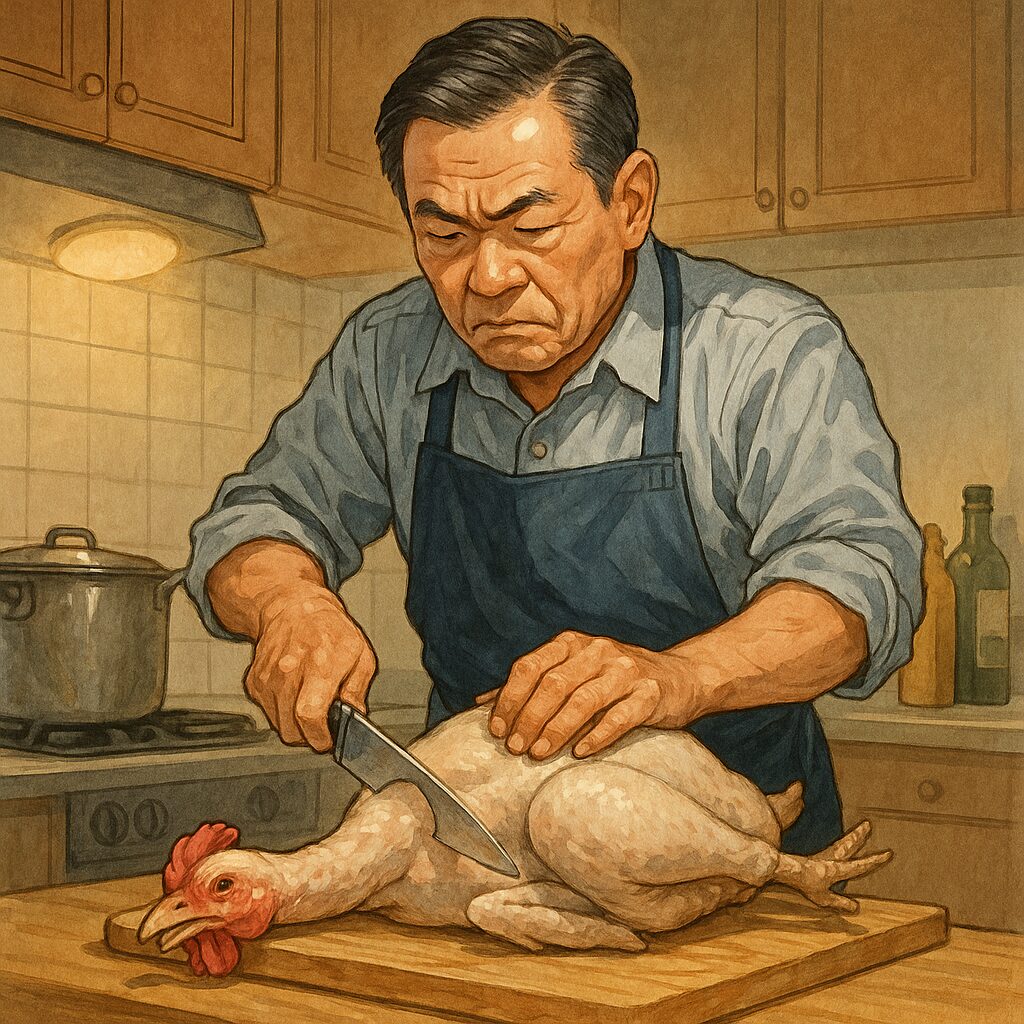

おじさまは無言で台所へ向かった。包丁を握り、まな板の前に立つ。私の視線の先で、その大きな七面鳥の頭が迷いなく落とされた。衝撃だった。料理番組のような綺麗なシーンじゃない。だがそこに迷いはなく、淡々と捌くその姿は、長年現場で培われた「覚悟」そのもの。

やがて、七面鳥は綺麗に処理され、肉が切り分けられ、鍋では香り高いスープが湧き立つ。オーブンでは塩とハーブが丁寧に擦り込まれた丸焼きが、皮をパリッと焼き上げていく。湯気に乗って広がる香りが、さっきのショッキングな光景すら温かな思い出に変えていく。

テーブルに並んだ七面鳥は、驚くほどジューシーだった。噛むほど肉汁が溢れ、皮は香ばしく、付け合わせのポテトとよく合う。子どもだった私にもわかる「本物の味」。何より、命をいただくという行為の重さと温度を感じたのは、この日が最初だったと思う。

大人になった今、スーパーでパックの肉を見るたびに思い出す。「おじさまは、あの大きな七面鳥を一人で捌いたな」と。あの時の包丁の音。台所に立ち込めた湯気。家族が笑いながら皿を回す光景。「いただきます」という言葉に、命の重みが宿った瞬間。

soloeat的視点で言えば、外食レビューや料理の話だけじゃなく、「食にまつわる記憶」もまた、ひとりの人生を豊かにする栄養だ。 誰かが作った料理を食べるのではなく、誰かが命と向き合って整えたご馳走を囲む時間。それは、忘れられない食の体験となって残る。

七面鳥の味だけでなく、あの日の温かさ、少し怖かった包丁の音、家族の笑顔。その全てを含めて「美味しかったな」と思う。きっと食の思い出とは、味覚だけでできているものではなく、人生そのものが染み込んでいるのだ。

コメント